| 一問一答クイズ [No.10634] | |

|---|---|

|

|

|

|

|

| 制限時間 : 無制限 | |

| 難易度 | |

| 出題数 | 371人中 |

| 正解数 | 230人 |

| 正解率 | 61.99% |

| 作成者 | ぼくはくま (ID:891) |

| 最高連続正解数 | 0 問 |

| 現在の連続記録 | 0 問 ※ユーザーの方は記録が更新されます |

- 1. 合唱曲テスト

- 2. チャゲ&飛鳥検定

- 3. 旅立ちの日にの、歌詞の一部当て検定!

- 4. GLAY検定

- 5. ギター

- 6. 作曲者当てクイズ

- 7. 日本レコード大賞受賞作検定

- 8. エレクトーン検定

- 9. クラシックの定番曲

- 10. Perfume検定

- 11. AKB48問題★‐

- 12. 童謡・唱歌の歌詞クイズ

- 13. 歌い出しから曲当てクイズ

- 14. レッド・ツェッペリン(Led Zeppelin)検定

- 15. YMO検定

- 16. ボカロ曲投稿年クイズ

- 17. 音楽いろいろ検定

- 18. 音楽記号検定

- 19. 楽器の名前は何?

- 20. クラシック音楽応用問題

- 1. SEKAI NO OWARI 歌詞検定

- 2. Hey!Say!JUMPクイズ

- 3. ビートルズ検定

- 4. プロレス ニックネーム検定

- 5. Hey!Say!JUMP歌詞当て検定☆

- 6. ★嵐曲当てクイズ★

- 7. 常識検定。

- 8. 理科なんでも雑学クイズ

- 9. ギタークイズ

- 10. ★曲名あてクイズ★

- 11. 政治家雑学クイズ集

- 12. 雑多な芸能雑学クイズ集

- 13. 一般常識・雑学クイズ

- 14. 世界いろいろ雑学クイズ(超簡単)

- 15. 松田聖子検定

- 16. 全国苗字クイズ

- 17. 食べ物クイズ

- 18. 聖子ちゃん検定 中級編

- 19. バスケットボール検定

- 20. オードリー(お笑いコンビ)検定 初級

すぐに答えを見たい場合は「解答を表示する」をクリックしてください。

こちらで学習をして、このクイズ・検定の合格を目指しましょう!

解答を表示する

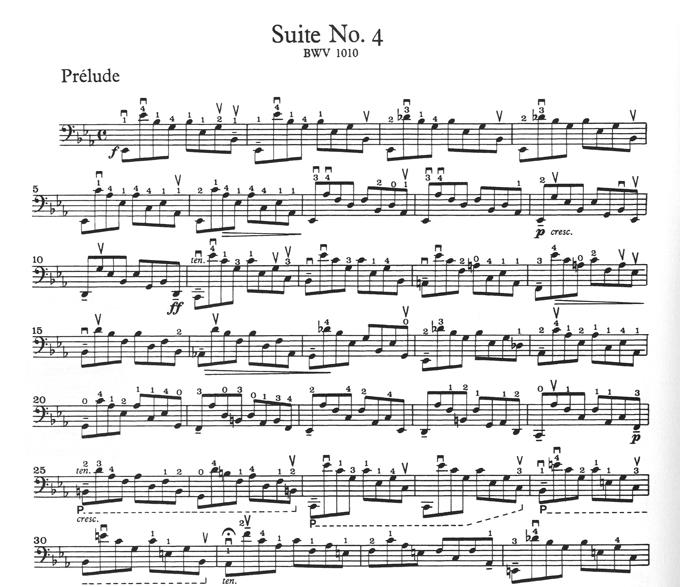

正解:③

解説: 正解は、「8個」です。 穴は、楽器の正面と裏で、合計「8つ」あります。 表に7つの穴《トーンホール》、裏に左手の親指で オクターブを出すため等の穴《サムホール》があります。 低音のE(ミ)と同じ指使いで、高いE(ミ)等の音を 出すときに、親指を少しずらして1/3ほど 開けることを《サミング》と言います。 サミングの用語は、《サムホール》からきているのです。

解答を表示する

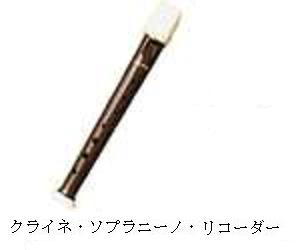

正解:10種類

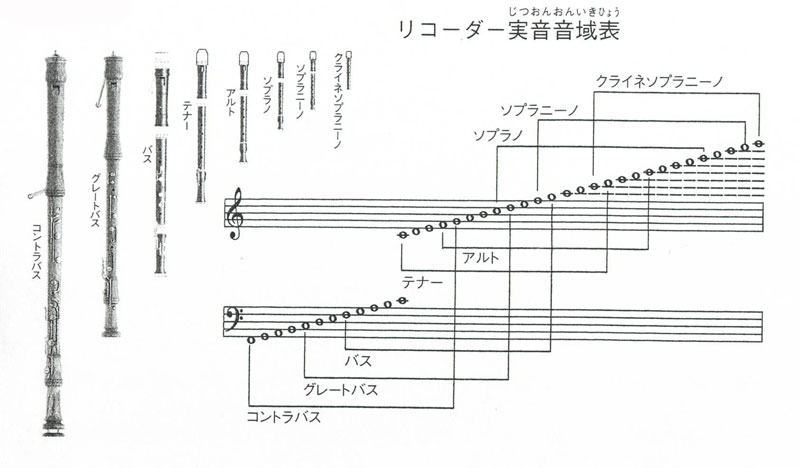

解説: 正解は、「10種類」です。音域の高い順位に列記します。 (1)クライネ・ソプラニーノ・リコーダー、(2)ソプラニーノ・リコーダー、(3)ソプラノ・リコーダー、(4)アルト・リコーダー、(5)テナー・リコーダー、(6)バス・リコーダー、(7)グレートバス・リコーダー、(8)コントラバス・リコーダー、(9)サブ・コントラバス・リコーダー、(10)サブ・サブ・コントラバス・リコーダー 「テナー・リコーダー」以降は、穴の間隔が広く、手を広げても指が届かないので、鍵(キー)が付きます。さらに「コントラバス・リコーダー」以降は、人の背の高さを遙かに超える(2メートル弱な)ので、ほとんど家の主柱かと見まごうような外見です。

解答を表示する

正解:②

解説: 正解は、間違い「約16センチ」です。

解答を表示する

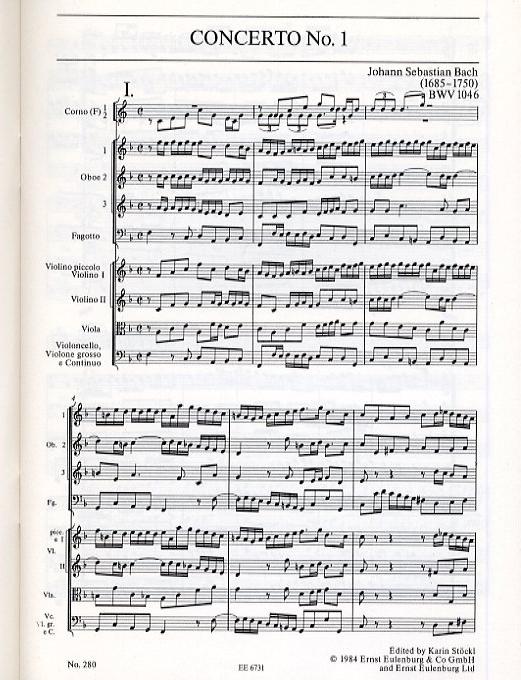

正解:③

解説: 正解は、「独奏楽器は「7」」です。 楽器編成を列記します。 ○独奏楽器群:2ホルン、3オーボエ、1ファゴット、ヴィオリーノ・ピッコロ(*注) ○合奏楽器群:2ヴァイオリン、1ヴィオラ、チェロ、通奏低音(ヴィオローネとチェンバロ) (注)小型ヴァイオリンで、通常のヴァイオリンより短3度または完全4度高く調弦されています。しかし、廃れた古楽器なので、現在ではヴァイオリンで演奏されています。

解答を表示する

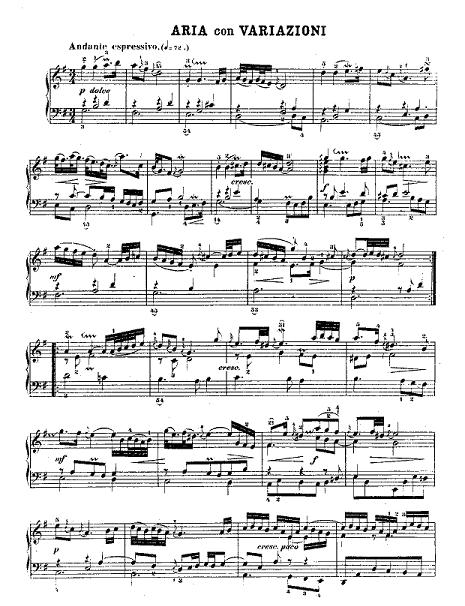

正解:④

解説: 正解は、「9個」です。 30の変奏の3曲毎に「9つのカノン」が配置されて います。極めて緻密に出来ており、 《1度から9度までの9つの音程による種々のカノンを 同じ定旋律上で作り上げた技術》は、 J.S.バッハだから出来た名人芸です。 G.グールドによる2度の録音が秀逸だと思います。 リピートを楽譜の指定通りに奏でると、1時間強です。

解答を表示する

正解:②

解説: 正解は、「11個」です。 「(作品目録)RV.558」は「様々な楽器のための協奏曲 ハ長調」です。 下記に編成を示します。 ○独奏楽器群:2つのトロンバ・マリーナ風ヴァイオリン、2本のリコーダー、2つのマンドリン、2本のシャリュモー、2つのテオルボ、チェロ ○合奏楽器群:弦楽合奏、通奏低音(ヴィオローネとチェンバロ) むむむ、合奏楽器群のパートが各一人ずつだと、独奏楽器の人数のほうが多くなる。 これでいいのか? 故・赤塚不二夫先生の例のキャラクター風に「これでいいのだ」。

解答を表示する

正解:④

解説: 正解は、「11個」です。ヴィヴァルディの場合、「フルート」と書いているのは、暗に「リコーダー」を意味しており、横笛の場合は《トラヴェルソ》と特記しています。また、トラヴェルソと表記された曲も、ほとんど全てリコーダーで吹けます。 ソプラニーノ・リコーダー(ピッコロ)協奏曲:3曲 フルート(リコーダー)協奏曲:6曲 その他の楽器との協奏曲:2曲

解答を表示する

正解:④

解説: 正解は、「7歳」です。 ヴィヴァルディが7歳年上です。 ヴィヴァルディ《1678年3月4日-1741年7月28日》で、 J.S.バッハが《1685年3月21日-1750年7月28日》です。 ちなみにテレマンは《1681年3月14日-1767年6月25日》。 後期バロックが大輪の花の如く、香り立った時代に タイミングを合わせるように西ヨーロッパ各地で、 大音楽家が登場し、活躍したのです。

解答を表示する

正解:②

解説: 正解は、「約4,000曲」です。 彼の作品は優に4,000曲を超え、ベーレンライター社から 作品集が出版されていますが、同時期に始まった 新バッハ全集[第8稿]が発表されたのに比べ、 いまだに整理が進んでいません。 現状、把握されているだけで、オペラ20曲、室内楽200曲、協奏曲100曲、 管弦楽130曲、受難曲46曲、教会カンタータ1,000曲(!)。 作品番号で見るとバッハは1120番まで、ヘンデルは610番。 両者を足しても、1,730です。 J.S.バッハの再評価から手繰って、ヴィヴァルディ、 さらにテレマンへ研究が進むことを願ってやみません。

すぐに答えを見たい場合は「解答を表示する」をクリックしてください。

解答を表示する

正解:9曲

解答を表示する

正解:41番

解答を表示する

正解:①

解答を表示する

正解:①

解答を表示する

正解:②

解答を表示する

正解:③

解答を表示する

正解:軍隊

解答を表示する

正解:②

解答を表示する

正解:①

解答を表示する

正解:①

解答を表示する

正解:①

解答を表示する

正解:④

解答を表示する

正解:③

解答を表示する

正解:①

解答を表示する

正解:③

解答を表示する

正解:④

解答を表示する

正解:③

解答を表示する

正解:展覧会の絵

解答を表示する

正解:②

解答を表示する

正解:夜のガスパール